昨年書きかけの記事を更新。

旅に出た時の感覚があるうちに更新。

26、27歳の挑戦

「真剣に酔狂なことをして生きてみたい」

乗りあいバスを使いながら、可能な限り陸地を伝って

世界を回ってみたい

作者、沢木耕太郎氏の挑戦。

***

ようやく、「深夜特急」を3巻全てを読んだ。

この本を知ってから今年(2019年)まで、

第1巻しか読んでいなかった。

なぜなら、香港・マカオ編での熱狂が刺激的で、

その部分しか読む気が起きていなかったからだ。

この本自体は、私にとって、

単なる海外旅行を誘発する起爆剤であるだけでなく、

語学を学ぶツールとしても活躍した。

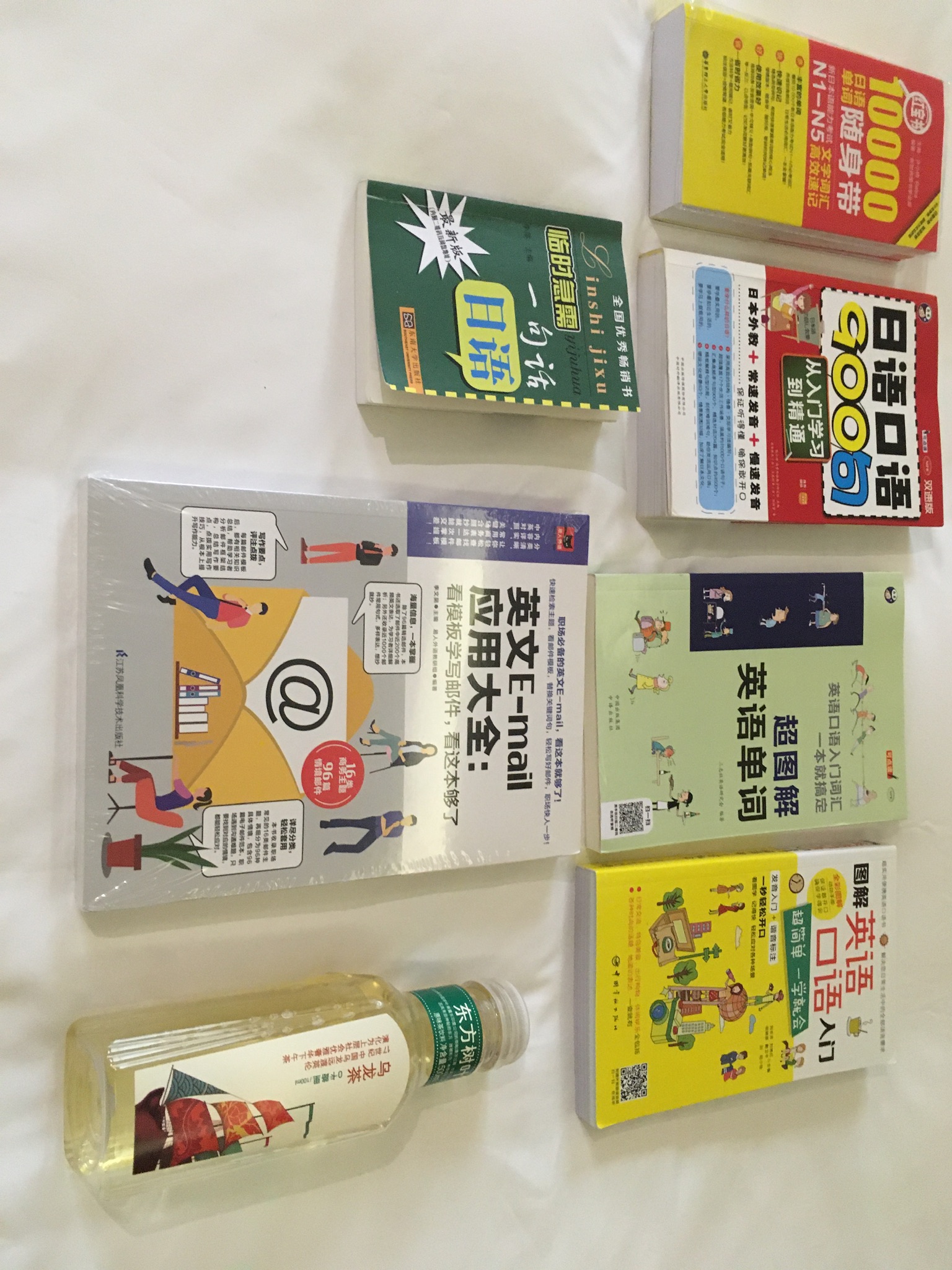

実際に現地で第1巻の繁体字版、簡体字版も購入し、

語学学習にも役立っている。

この本に触発されて世界一周や旅行に出かける人多い。

私は、「世界一周」に憧れるというよりも、

それぞれの国において、そこに住む人々が過ごす

ありのままの日常について考えることがより好きになった。

以下、読んで感じたことを箇条書きで記す。

■語学の視点

→著者が大学で学んだスペイン語が

第三巻のヨーロッパ編で活きていた。

やはり語学は生き方の幅を拡げられると感じた。

■共感

留学をしていて感じた、お金がないことによって

自由が制約される感覚はよくわかった。

■挑戦と日常

27歳の作者が行った、冒険譚は20代の青春を象徴し

キラキラと輝いている。

バスで地球を一周するという旅は、

理論上はできるけど、“普通はそんなことを考えもしない”

というユニークな挑戦だ。

観光地ではなく、日常の姿を見たい、当たり前の生き方とは何か、

筆者は生活のバスを使って移動することを好んでいた。

■無責任であること

責任のない旅人。

☆読んだことで、

・今回の台湾旅を記録に残そうと思わせてくれた

・+韓国旅へと私を誘った。

■旅から得る問い

将来という可能性がある固定した何かに

決まりつつある、ということ、

それに対して問いを投げる、ということ。

■旅のような生き方とはー責任からの一時的な解放

日々、”あえて”目的を持たずに、生きること。

第1巻P.11の

「たとえば朝、ベッドの上で眼を覚ますと、今日一日どうしようかと考える」

→自分で自分の行動を決めることができる

→生物として、生き残るために必要な“目的”意識から解放されている

*目的とは、生存するために必要なことがら

共感する。

「キッチリ計画を立て、その通りに動く」という旅なんて絶対したくない

第2巻P.64「(中略)私は、風に吹かれ、水に流され、偶然に身を委ねて

旅することに、ある種の快感を覚えるようになっていた。」

なるべく最低限。航空券を取る。ホテルの予約をする。

※ただし、このような期間は永遠ではなく限られた時間である

なんの責任もないから、制約がない(少ない)からこそできること、

すなわち、自由であるということだ

第二巻P.222

「旅にとって大事なのは、名所でも旧跡でもなく、

その土地で出会う人なのだ。」

留学でも感じていたこと。

景色、背景は珍しくなくなる。

☆旅が終わった時の感覚

→非日常が終わる瞬間。

→制約が再び与えられる生き方へ。

☆旅の中での矛盾

自由になったはずが、

倹約。すなわち、お金の制約に縛られて生活が制限されている

■旅の後、夢の後、留学の後

第2巻P.246

「故郷で待っているのは、「真っ当な生活」だけだ。それも悪くはないが、

自分がそのような生活に復帰することができるのかどうか、不安がない

わけではない。復帰できたとしても、果たして「真っ当な生活」に耐えていかれるだろうか」“”

この視点は、昔話の竜宮城しかり。

正直に(中国)留学後、社会に馴染むことが難しかった。

就職斡旋業者の言葉も、理解が難しかった。

そんなオレにチャンスが待っていた。

「当たり前を壊し、自分で切り開け。」

時代を動かす潮流を間違いなく作り、想いを残してこの世を去った、国力に等しい人がいた。

創業者さんの熱い意思を自分は継ぎたい。心から思った。

なぜなら、その方は私の考えるカッコイイ大人の像だったから。

■なぜ、命に対して鈍感になるのか

→本来、’働かないと生活ができない‘

→大部分の人口と同様に

生物として当然な、生き残る(サバイバル)環境にあるから。

生き残る、という感覚が求められている

☆“目的思考”とは、サバイバルへの打算である。

いかに、今という状況から効率的に、合理的に思考するか。

☆ギャンブルへの魅了

第1巻P.137

→論理を否定する

→中途半端な賢明さから脱して

徹底した酔狂の側に身を委ねる

沢木さんの当時の熱狂は、

簡体字であろうと、繁体字であろうと伝わってくる。